UN VIAGGIO ATTRAVERSO LO SPAZIO E IL TEMPO

Ci allontaniamo alla velocità della luce dalla nostra “dimora” nel cosmo, il Sistema Solare.

Oggi conosciamo quasi 6.000 pianeti extrasolari e questo numero cresce di giorno in giorno grazie a macchine del tempo sempre più sofisticate.

Il primo esopianeta che incontriamo nel nostro viaggio indietro nel tempo, intorno alla stella Proxima Centauri, si trova a 39.736 miliardi di km da noi.

Per raggiungerlo, alla velocità della luce, ci vogliono 4 anni.

Una distanza enorme, eppure ancora molto “vicino”.

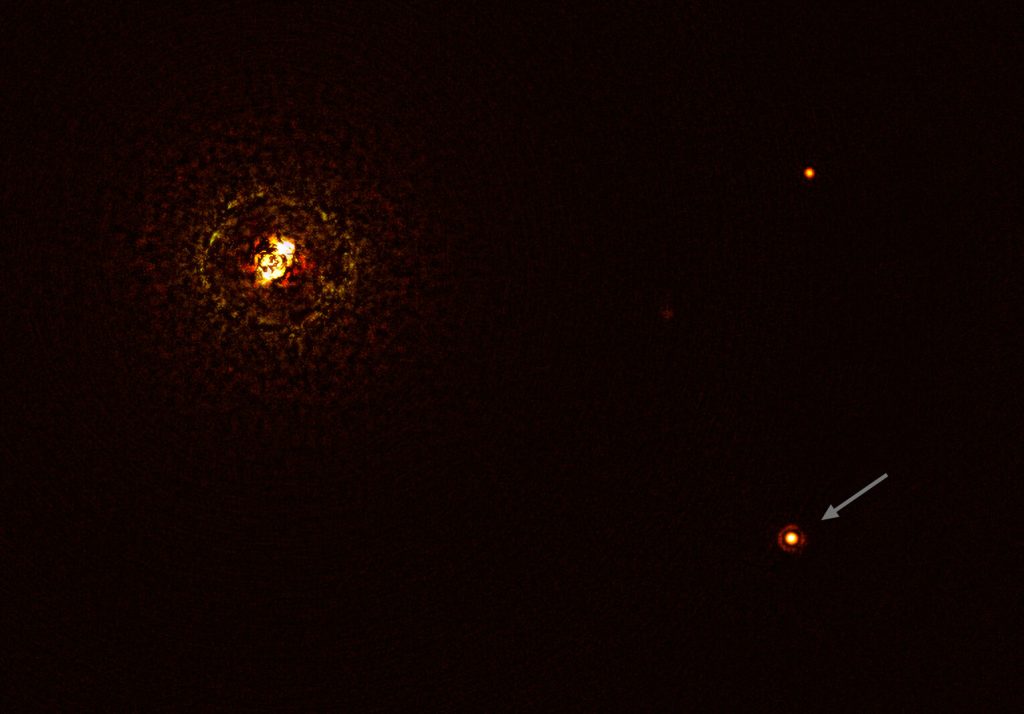

I pianeti sono molto più piccoli delle stelle, di cui riflettono una frazione della luce.

Cercarli è un po’ come voler vedere una mosca intorno a un lampione di New York… da Roma. Molto difficile, ma non impossibile.

Per scoprirli, cerchiamo minuscole variazioni nella luce o nel moto delle stelle, prove indirette della presenza di uno o più pianeti.

In casi speciali, possiamo fotografare alcuni esopianeti oscurando la luce abbagliante della stella.

Un esempio è b Centauri b – il puntino in basso a destra – che orbita attorno al sistema binario di stelle b Centauri (il punto luminoso più grande, a sinistra). A immortalarlo, lo strumento SPHERE sul Very Large Telescope.

Il puntino in alto a destra è un’altra stella in lontananza.

Prosegue il viaggio a ritroso nel tempo, tra miriadi di stelle nella nostra Galassia: la Via Lattea.

Siamo ancora relativamente “vicino a casa”. La luce delle stelle che brillano nel cielo ha viaggiato per centinaia o migliaia di anni prima di raggiungere le nostre macchine del tempo.

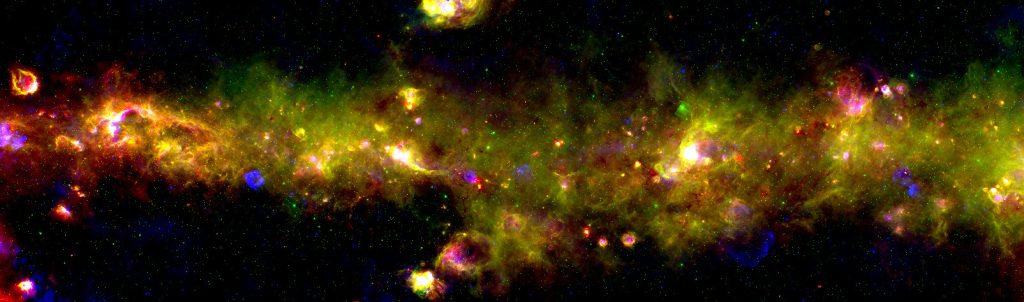

Una miscela di gas e polvere permea gli spazi interstellari: la materia prima da cui nascono nuove stelle e pianeti.

Il gas e la polvere interstellare risplendono a lunghezze d’onda impercettibili all’occhio umano.

Questa immagine mostra una porzione del gas nel piano della Via Lattea, verso la costellazione dello Scorpione. Combina osservazioni realizzate in onde radio dal radiotelescopio ASKAP (blu) e in luce infrarossa dai satelliti ESA Herschel (rosso) e NASA Spitzer (verde).

Le porzioni più brillanti corrispondono alle regioni in cui si formano le stelle.

Le “bolle” visibili in blu sono resti delle esplosioni di supernova con cui termina la vita delle stelle massicce.

Continuiamo il viaggio nel nostro “vicinato” cosmico: la Via Lattea.

Da terra appare come una striscia luminosa nel cielo, ma in realtà la nostra Galassia ha la forma di un disco con bracci a spirale. Comprende circa 400 miliardi di stelle e, per attraversarla da lato a lato, la luce impiega circa 100.000 anni.

La Terra si trova a metà strada tra il centro e la periferia della Via Lattea: dall’interno non possiamo vedere la sua struttura 3D, ma osservando e catalogando un’enorme quantità di stelle per moltissimi anni abbiamo ricostruito la loro distribuzione e le loro orbite.

Il satellite Gaia è una macchina del tempo che ha scandagliato il cielo per creare la mappa più precisa della Via Lattea, districare la sua storia di oltre 13 miliardi di anni e cercare di comprendere le nostre origini cosmiche.

Questa immagine ritrae quasi 2 miliardi di stelle: la striscia orizzontale solcata da scure nubi di polvere è il piano della Via Lattea, dove risiede la maggior parte delle stelle.

Le stelle più lontane tra quelle osservate da Gaia si trovano verso il centro galattico e la loro luce ha viaggiato per oltre 20.000 anni prima di raggiungerci.

E possiamo già spingerci oltre: in basso a destra, scorgiamo le Nubi di Magellano, due piccole galassie che orbitano intorno alla nostra, la cui luce è partita rispettivamente 160.000 e 200.000 anni fa.

Salutiamo la Via Lattea e continuiamo ad allontanarci.

L’oscurità dello spazio è costellata di puntini luminosi: intere galassie al di là della nostra. Non siamo ancora troppo lontano da “casa”.

Dopo qualche milione di anni, nel nostro viaggio nel tempo alla velocità della luce, incontriamo le galassie del Gruppo Locale, un agglomerato a cui appartiene la Via Lattea.

Oltre alla nostra, il Gruppo Locale ospita un’altra grande galassia, quella di Andromeda (M31), con cui la Via Lattea si fonderà tra 4-4,5 miliardi di anni.

Le altre galassie del circondario sono molto più piccole. Fa eccezione M33, la galassia del Triangolo, ritratta in questa immagine.

È una spirale di media dimensione che ospita diversi miliardi di stelle, puntellata di brillanti ammassi stellari e nubi rossastre di gas e polvere dove nascono nuove stelle.

La sua luce ha viaggiato per quasi 3 milioni di anni prima di raggiungere il telescopio VST (VLT Survey Telescope) in Cile.

Continuiamo a vagare nello spazio intergalattico, lasciandoci alle spalle il Gruppo Locale e proseguendo a ritroso nel tempo.

Incrociamo galassie e misteriosi fenomeni che avvengono tra le loro stelle, la cui luce si è messa in viaggio decine o centinaia di milioni di anni fa.

Continuiamo a ritroso nella storia dell’Universo alla velocità della luce.

Abbiamo già viaggiato per oltre un miliardo di anni. Incontriamo galassie a spirale come la Via Lattea ma anche enormi galassie ellittiche, dimore di vecchie stelle che non formano più nuovi astri, e galassie dalla forma irregolare.

Osserviamo grandi campioni di galassie, spingendoci verso epoche cosmiche sempre più remote, mentre simuliamo i processi fisici che regolano l’evoluzione galattica con l’aiuto di supercomputer.

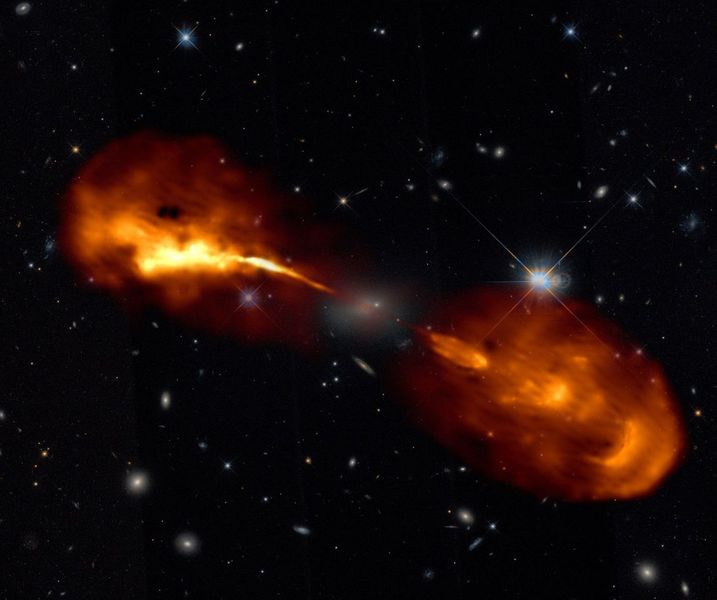

Al centro delle galassie, buchi neri da milioni a miliardi di volte più massicci del Sole non emettono luce ma si fanno notare quando “divorano” la materia circostante a ritmi intensi, producendo onde radio, raggi X e raggi gamma che viaggiano nel cosmo per miliardi di anni prima di raggiungerci. Come gli immensi getti di plasma che si estendono ben oltre la galassia Hercules A, ripresi in questa immagine dal radiotelescopio LOFAR.

Incontriamo enormi ammassi di galassie permeati da gas caldo che risplende nei raggi X, tenuti insieme dalla materia oscura, una sostanza misteriosa che non emette luce e rilevabile solo indirettamente, attraverso i suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile.

Su scale più grandi percepiamo la ragnatela cosmica: una rete che pervade l’intero Universo, fatta di gas e materia oscura, nei cui nodi più densi si annidano gli ammassi di galassie.

Siamo davvero lontano da casa. Abbiamo viaggiato per miliardi di anni, tra centinaia di miliardi di galassie, ciascuna dimora di miliardi, decine o centinaia di miliardi di stelle.

Le nostre macchine del tempo percepiscono l’espansione che allontana gradualmente le galassie e oggi avanza a ritmo sempre più serrato, incalzata dalla misteriosa energia oscura.

Abbiamo imparato a catturare la luce delle prime galassie comparse nella storia dell’Universo. Alcune di esse si intravedono in questa immagine del telescopio spaziale Webb: fievoli puntini sullo sfondo, che fanno capolino al di là di altre galassie a noi molto più vicine.

In questa impresa, le nostre macchine del tempo ricevono un prezioso assist dagli ammassi galattici, come l’Ammasso di Pandora, che vediamo in primo piano in questa immagine: si trova circa a metà strada tra noi e le galassie primordiali, molto più lontane, e con la sua enorme massa funge da “lente gravitazionale”, amplificando la loro luce e permettendoci di osservarle.

Ci spingiamo fino alle prime stelle, 13 miliardi e qualche centinaio di milioni di anni fa, per comprendere come nacquero questi astri primigeni, molto diversi dalle stelle che osserviamo oggi nel cielo.

Ci addentriamo ancora più lontano, quando non c’erano stelle né pianeti, e nemmeno galassie e l’Universo era pervaso da un miscuglio di particelle di materia e luce.

Nelle microonde, osserviamo questa luce ancestrale: è la radiazione cosmica di fondo, che risale ad appena 380.000 anni dopo il Big Bang. Un fossile dell’inizio dell’Universo, che custodisce i segreti delle nostre origini cosmiche.